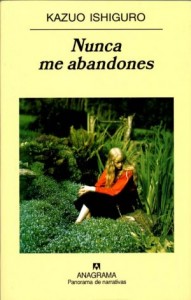

Nunca me abandones

La última novela de Kazuo Ishiguro, escritor británico nacido en Nagasaki, es una fábula inquietante, kafkiana, preñada de interrogantes y desasosiego

J. Albacete

Kazuo Ishiguro es una de las figuras centrales de la nueva narrativa británica y, a la vez, un autor excéntrico, alguien capaz de mirar aquella realidad desde dentro y, al tiempo, desde afuera, un observador imbuido de ese principio de «incertidumbre» narrativo, absolutamente moderno, que permite ocupar a la vez dos posiciones, y utilizar esa doble perspectiva para enriquecer y profundizar nuestra visión de las cosas. Ishiguro es autor -desde 1982 a hoy- de seis espléndidas novelas, con las que se ha ganado no sólo un lugar de privilegio en las letras inglesas, sino que le han convertido en uno de los escritores más relevantes del panorama mundial.

capaz de mirar aquella realidad desde dentro y, al tiempo, desde afuera, un observador imbuido de ese principio de «incertidumbre» narrativo, absolutamente moderno, que permite ocupar a la vez dos posiciones, y utilizar esa doble perspectiva para enriquecer y profundizar nuestra visión de las cosas. Ishiguro es autor -desde 1982 a hoy- de seis espléndidas novelas, con las que se ha ganado no sólo un lugar de privilegio en las letras inglesas, sino que le han convertido en uno de los escritores más relevantes del panorama mundial.

Kazuo Ishiguro nació en 1954 en Nagasaki, la ciudad japonesa donde explotó la segunda bomba nuclear americana. Cuando sólo tenía seis años, su familia se trasladó «provisionalmente» a Gran Bretaña, a consecuencia del trabajo de su padre, que era científico. Aquella provisionalidad se fue alargando y alargando, de modo que Kazuo acabó recibiendo una educación íntegramente británica, en escuelas, colegios y universidades británicas, aunque en su hogar familiar continuaban vivas las costumbres y la cultura japonesas y, por lo tanto, el contraste y la extrañeza respecto a un mundo distinto y ajeno.

Kazuo Ishiguro cursó estudios superiores en la universidad de Kent y luego se doctoró en «escritura creativa». Se dio a conocer en los círculos literarios británicos a comienzos de los ochenta, publicando relatos y colaboraciones en diversas revistas, y en 1982 publicó su primera novela (Pálida luz en las colinas), que fue muy bien acogida y ganó un importante premio. Su irrupción plena y contundente en el escenario literario tendría lugar sólo cuatro años después, en 1986, cuando publicó Los restos del día, una lúcida y penetrante visión del «clasismo» de la sociedad británica, encarnada en la historia del típico mayordomo inglés que -en primera persona- va recordando los pormenores que han jalonado su existencia, para acabar constatando que ha malgastado su vida entera de forma estúpida y, lo que es peor, de forma irreparable. Llevada al cine por James Ivory, con Anthony Hopkins y Emma Thompson, la novela recrea magistralmente la toma de conciencia y la impotencia de un hombre que comprueba que ha renunciado a toda su vida a cambio de cumplir lo que creía su deber. La novela recibió el Premio Booker (uno de los mayores galardones de la literatura en lengua inglesa) y la película compitió por los Oscars.

Pero la narrativa de Ishiguro no se quedó «detenida» en ese punto, digamos, de gloria. Y fue evolucionando por caminos muy diversos, y desviándose por sendas cada vez más escarpadas, buscando retos cada vez más difíciles.

Una prueba inequívoca de ello es su última novela, «Never Let Me Go» (Nunca me abandones, editorial Anagrama), publicada en 2005, un relato aparentemente anodino de la vida de unos estudiantes en un internado británico que se va convirtiendo, página a página, en una fábula desasosegante que nos invita, con la mayor delicadeza, a asomarnos a los abismos más hondos y tétricos del destino humano.

El escenario de la novela, en efecto, no puede ser más convencional: Hailsham, uno de esos colegios privados ingleses situados en el campo, entre suaves colinas y frondosos bosques. Sin embargo, Hailsham no es como cualquier centro educativo destinado a educar a la élite británica. Los profesores (llamados extrañamente «custodios») tratan a sus alumnos con amabilidad, aunque a la vez de una forma fría y distante, como si les produjeran cierta repugnacia o incluso miedo; los educan en un entorno singular destinado a propiciar su creatividad artística y los preparan para un futuro «muy importante», pero al mismo tiempo muy poco definido; a los chicos y chicas de Hailsham se les dice constantemente que son «especiales», pero nunca se les aclara muy bien por qué y para qué. Aunque poco a poco sí van sabiendo algunas cosas: que no tienen padres ni familia o que son estériles, y nunca podrán tener hijos. Y a partir de un determinado momento también saben cuál es su terrible condición: no son sino «clones», reproducciones destinadas exclusivamente a la donación de órganos a otras personas que los necesiten.

situados en el campo, entre suaves colinas y frondosos bosques. Sin embargo, Hailsham no es como cualquier centro educativo destinado a educar a la élite británica. Los profesores (llamados extrañamente «custodios») tratan a sus alumnos con amabilidad, aunque a la vez de una forma fría y distante, como si les produjeran cierta repugnacia o incluso miedo; los educan en un entorno singular destinado a propiciar su creatividad artística y los preparan para un futuro «muy importante», pero al mismo tiempo muy poco definido; a los chicos y chicas de Hailsham se les dice constantemente que son «especiales», pero nunca se les aclara muy bien por qué y para qué. Aunque poco a poco sí van sabiendo algunas cosas: que no tienen padres ni familia o que son estériles, y nunca podrán tener hijos. Y a partir de un determinado momento también saben cuál es su terrible condición: no son sino «clones», reproducciones destinadas exclusivamente a la donación de órganos a otras personas que los necesiten.

¿Estamos, en definitiva, ante lo que podríamos llamar una novela de «ciencia-ficción»? Ishiguro lo desmiente. En todo caso, dice, se podría hablar de una «ficción alternativa». Una historia que discurre plenamente en un presente «como el real», «como el actual», pero que pone en juego un posible desarrollo «alternativo» de las cosas.

De hecho la novela renuncia absolutamente a plantearse cualquier diseño de un escenario futurista. Está ambientada en la Inglaterra de finales de los noventa y prácticamente «todo» discurre como si así fuese realmente. No hay tampoco referencias ni científicas ni tecnológicas (pese a ser «clones») ni extrapolaciones de tendencias sociales o históricas (como en Un mundo feliz o en 1984, por ejemplo), entre otras razones porque el relato está íntegramente construido desde la perspectiva de una de las alumnas de Hailsham, como una especie de memorias o confidencias personales: no sabemos nada más que lo que ella sabe, intuye, se interroga, sospecha, reflexiona o habla con sus compañeros. Ishiguro, que siempre ha sido un escritor «elusivo», lleva esa condición hasta el extremo en esta novela, hermosa e inquietante, bellísima y perturbadora, en la que por debajo de la delicada y sutil textura del relato, por debajo de su apariencia amable y del estilo reposado, incluso lánguido, de unas «confesiones», hace discurrir una fábula desasosegante y atroz.

Conforme el lector se va sumergiendo en el relato, la inquietud, la desazón y la angustia crecen: los abismos negros del relato se agigantan y los interrogantes se van abriendo a cuestiones cada vez más fundamentales de la existencia humana, de las sociedades en que vivimos, del destino que nos deparan, de la conciencia y el desconocimiento que tenemos de todo ello, de la vaciedad de las ilusiones que nos hacemos, del irreparable final que nos espera.

Ishiguro ni siquiera lo sugiere. Pero no es difícil leer entre líneas la posibilidad que todos tenemos de ser o haber sido, de alguna forma, «pupilos» de Hailsham. Como ellos, todos aceptamos formas de engaño y sumisión; todos tenemos una visión limitada y confusa de la realidad; todos aceptamos simulacros… Y en cierta forma, casi todos asumimos con estoicismo y resignación -como hacen los pupilos de Hailsham- el destino de renuncia y sacrificio que se nos prepara. ¿Es ese destino resignado lo que Ishiguro quiere resaltar, es decir, se trata de una novela «fatalista»? Todo está abierto a la interpretación en esta obra, en la que el ritmo sinuoso y elegante de la prosa está permanentemente rodeado y envuelto de una densísima niebla, y en la que el flujo temporal, pausado pero constante, con el que avanza el relato está repleto de pequeños fogonazos que iluminan, por breves segundos, auténticos agujeros negros.

Estamos, pues, ante un libro intenso, diferente, de los que duelen, de esos que, como requería Kafka, son «un hacha para romper el mar helado que llevamos dentro».

Se ha dicho que el libro es «una alegoría de la inmanente orfandad del individuo». Pero yo no creo que se trate sólo de una fábula «existencialista». Ishiguro no habla sólo de destinos indivuales ni de la condición humana en sentido abstracto. Aunque los poderosos mecanismos sociales y de clase que articulan y fijan el destino de las ingentes masas no aparecen descritos, ni siquiera insinuados, en ningún momento de la novela, y permanecen ocultos tras las poderosas sombras de los imponentes bosques que rodean Hailsam, cualquier lector mínimamente atento e inteligente puede darles la forma y el nombre que le corresponden. Al final, la fábula de Ishiguro, como las de Kafka, es una fábula sobre el poder, y sobre lo que el poder hace con la gente.