1912: el año crucial

Hace cien años, en apenas seis meses, Kafka rediseñó los límites y las nuevas fronteras de la literatura moderna

Entre agosto de 1912 y enero de 1913, un todavía desconocido Franz Kafka vivió una de esas etapas eruptivas, similar en cierta forma a las de la geología, en las que en un brevísimo plazo de un tiempo intensificado nace un nuevo volcán o se configura una nueva orografía. En ese mínimo lapso, Kafka dibujaría un nuevo escenario y nuevas formas de representación para que la literatura continuara siendo el «viejo topo» que horada las capas más profundas de la realidad, en un mundo nuevo, regido por poderes desmesurados y abocado a catástrofes inminentes (en 1914 estallaría en Europa la primera guerra mundial, una carnicería de dimensiones desconocidas, incluso para un continente que nunca había conocido la paz de forma duradera).

cierta forma a las de la geología, en las que en un brevísimo plazo de un tiempo intensificado nace un nuevo volcán o se configura una nueva orografía. En ese mínimo lapso, Kafka dibujaría un nuevo escenario y nuevas formas de representación para que la literatura continuara siendo el «viejo topo» que horada las capas más profundas de la realidad, en un mundo nuevo, regido por poderes desmesurados y abocado a catástrofes inminentes (en 1914 estallaría en Europa la primera guerra mundial, una carnicería de dimensiones desconocidas, incluso para un continente que nunca había conocido la paz de forma duradera).

Las etapas de esa erupción están hoy incluso fechadas: el 13 de agosto de 1912, Kafka conoce en casa de Max Brod a Felice Bauer, que sería su prometida durante cinco años, y con la que mantuvo una relación epistolar que Elias Canetti (el premio nobel de literatura) no dudó en calificar como «uno de los grandes acontecimientos de la historia de la literatura». La noche del 22 de septiembre de 1912 de una sola tacada, sin interrupciones, «sin dormir, pero con las piernas dormidas», escribió de un tirón «La condena», un pequeño relato de apenas veinte páginas donde está reunido ya todo el universo de Kafka. Entre el 17 de noviembre y el 7 de diciembre de 1912, en sólo veinte días de trabajo intensivo, escribió «La metamorfosis», un relato inconmensurable. Y al mismo tiempo que escribía ese epistolario único, y culminaba dos narraciones extraordinarias, Kafka iba desplegando los capítulos de una novela infinita que nunca concluyó: «El desaparecido», que aquí se conoció durante muchos años con el nombre arbitrario que le añadió por su cuenta Max Brod: «América».

Seis meses antes de conocer a Felice Bauer, e iniciar con ella una correspondencia amorosa única y de una intensidad inaudita, Kafka le había hecho a llegar a Max Brod por carta una pregunta tan sencilla y candorosa como esencial: «¿Será cierto que uno puede atar a una muchacha con la escritura?». Pocas veces se habrá formulado con tanta ingenuidad, con tanta precisión y con tanta hondura la esencia misma de la literatura. Y la tarea misma que Kafka le iba a fijar a la escritura, en general, y a su escritura en particular. Quien escribe debe hacerlo de forma apasionada, intentando subyugar, ganarse, apropiarse del otro. Y con una fe infinita, casi ciega, en la lectura del otro. La verdadera escritura nace impulsada por esa voluntad de dominio, de apropiarse del lector, de seducirlo, de arrastrarlo, de secuestrarlo, de «atarlo», como dice Kafka. Una forma de atadura que, por supuesto, es necesario llevar a cabo contando con la voluntad y la aquiescencia del otro. No es la fuerza física la que ata: es la fuerza de la escritura.

El lenguaje es un lazo poderoso, lo sabemos. Pero para «atar» al otro, como pretende Kafka, no vale cualquier nudo. Un nudo hecho sin pasión, sin arte, sin técnica, sin poner en él todo el esfuerzo y la dedicación necesaria, dejará escapar enseguida al lector, será incapaz de atrapar su imaginación, de capturar su atención, de tenerlo varias horas sentado, preso de un libro. En cambio, cuando el nudo está bien hecho, es firme, y ata de verdad, nunca escaparemos ya de su poderosa sujeción. Los desvaríos de don Quijote, las angustias de madame Bovary, las cavilaciones de Raskolnikov, los devaneos dublineses de Leopold Bloom… ya no los podemos abandonar nunca.

No se escribe para entretener, aunque la literatura sea de las cosas más entretenidas que hay. No se escribe «para contar historias», aunque la literatura está llena de historias maravillosas. Se escribe para «atar» al lector, para adueñarse de él, para seducirlo, para subyugarlo, para entrar en el espíritu de otro y quedarse en él, para conmoverlo, para conmocionarlo, para conquistarlo. Kafka se negó a mentir al lector, y su ingenua pregunta es la que se hace todo verdadero escritor: «¿Será cierto que uno puede atar a una muchacha con la escritura?».

Su inverosímil correspondencia con Felice Bauer (en los primeros seis meses le envió cerca de trescientas cartas, a un ritmo de dos, tres y hasta cuatro cartas diarias) le confirmaría que cuando uno escribe «con total apertura de cuerpo y alma» la escritura puede realmente «atar a una muchacha», hasta convertirla en un objeto amoroso en el que concentrar todas las energías creativas y vitales. La tensión intelectual y espiritual que domina cada línea de esta correspondencia tiene la misma capacidad de concentración dramática y la misma carga simbólica que cualquiera de sus relatos. Kafka llevó el verdadero poder de la literatura más allá de los límites y los formatos aceptados. Como lo hizo también en su «Diario» (iniciado en 1910) donde cada día Kafka era capaz de esbozar el comienzo de un nuevo relato, de una nueva novela. Prácticamente cada día.

Uno de esos comienzos -normalmente abandonados a las pocas líneas- se prolongó y prolongó una noche de 1912 hasta dar lugar, de madrugada, a «La condena», una historia de padres e hijos, de usurpaciones calladas y de condena, de crueldad y de sacrificio, una historia que nació «llena de suciedades y mucosidades», como si hubiera sido un verdadero parto, del que brotó una criatura literaria que incubaba ya en su seno lo esencial del mundo kafkiano: esa dura e implacable Ley paterna (una Ley que es tanto la Ley divina, como la Ley del Estado, como la Ley patriarcal) que condena sin remisión al hijo a morir (ahogado en «La condena», ajusticiado «como un perro» en «El proceso»…).

También acaba condenado a muerte, a su modo, Gregorio Samsa, el protagonista de «La metamorfosis», la inconmensurable fábula de Kafka sobre el destino del hombre moderno, metamorfoseado en cucaracha, que escribió un mes más tarde. Samsa muere de consunción, se sacrifica a sí mismo tras consumarse su rechazo universal: cuando hasta su hermana lo tilda de «monstruo» y lo condena.

No es ese, sin embargo, el destino inicial de Karl Rossmann, el protagonista de «El desaparecido», la novela de fuste dickensiano que Kafka fue desarrollando en el curso de estos meses de finales de 1912 a partir de un relato, «El fogonero», que había escrito previamente. Karl Rossmann sufre una doble condena y exilio: primero de la casa paterna (los padres lo envían a América tras haber sido seducido por una criada) y luego de la casa de su «tío de América» (por incumplir sus leyes no escritas). Pero, tras muchas desventuras (su trabajo de ascensorista, su esclavitud al servicio de Brunelda) el relato quedó interrumpido precisamente cuando Rossmann parece encontrar en el Gran Teatro de Oklahoma una esperanza de «salvación», ya que allí «todos son bienvenidos» y libres. Pero Kafka no llegó a concluir la novela y a definir su final.

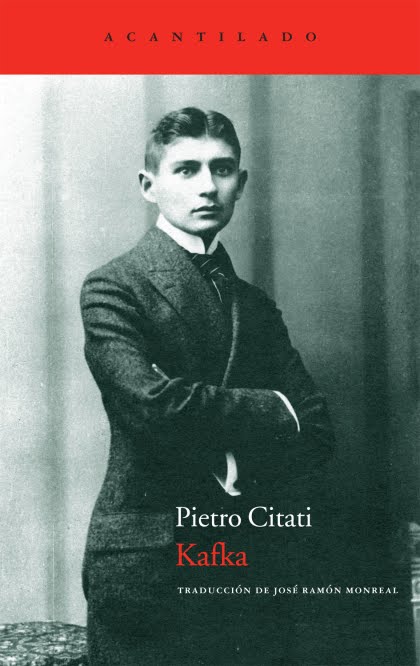

En su espléndido ensayo novelado de título «Kafka» (El Acantilado, 2012), Pietro Citati formula la hipótesis de que la irrupción de «La condena » y «La metamorfosis» (con el triunfo de la dura Lex condenatoria) impidió llevar a Kafka al final optimista inicialmente previsto. Y eso parece confirmarse con el breve apunte de su «Diario», de 1915 (ya en plena carnicería mundial), en el que Kafka señala que Karl Rossmann, el inocente, es condenado a muerte como Josef K. (el protagonista de «El proceso»), aunque «con mano más leve, más bien empujado a un lado que derribado a golpes».