El runrún de una gran novela

Hace un año comenzó a llegarme un intenso runrún en torno a «La novela luminosa», obra póstuma del uruguayo Mario Levrero. La obra encandiló a la crítica, que llegó a compararla con las grandes novelas hispanoamericanas. Por entonces escribí este artículo, que hoy presento como prólogo o aperitivo a un comentario más exhaustivo.

J. Albacete

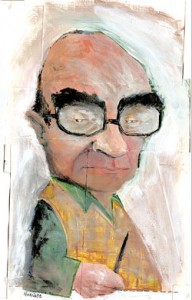

Mario Levrero (Montevideo, Uruguay, 1940-2004) fue fotógrafo, librero, guionista de cómic, humorista y redactor de libros de ingenio. También, los últimos años, dirigió un taller de escritura. Vivió la mayor parte de su vida en Montevideo, aunque deambuló también un tiempo por la Argentina y París. Su producción literaria está repartida a partes iguales entre novelas, relatos cortos y ensayos. Nunca huyó de la categoría en que se le encasilló y que en Uruguay es toda una rama de la «literatura nacional» (Felisberto Hernández, etc.): la categoría de los «escritores raros». Otros los llaman «de culto». Otros, simplemente, grandes escritores.

Levrero comenzó a publicar a finales de los años 60: «Gelatina» (1969), «La ciudad» (1970), «La máquina de pensar en Gladys» (1971), con un estilo difícilmente definible que acabó por encadenarlo rápidamente en esa casilla de escritor «minoritario» que nunca abandonó. Sus referencias (como 30 años atrás, las de Onetti) poco o nada tenían que ver con su entorno: la obra de Kafka, la «Alicia» de Lewis Carroll, el surrealismo, el cine (con predilección por Buster Keaton), la música (de los Beatles a Beethoven) y la novela negra. Como Onetti, Levrero fue también toda su vida un lector empedernido de novela negra.

No hay mucho sobre Levrero en el mundo editorial español. Pero quien quiera acercarse a su figura y a su obra tiene en la Red un material muy interesante, sobre todo el que corre a cargo de su viejo amigo y colega, el novelista y crítico argentino Elvio Gandolfo, que incluye un notable perfil y una espléndida entrevista.

Para la crítica de Babelia, Nora Catelli, «Levrero puede situarse en la hermandad de los inconclusivos. Son los que convierten el acto de la escritura en una espiral neurótica y, a la vez, espesamente concreta, donde se acalla la pasión y el sufrimiento se transforma en enfermedad: en este aspecto, Italo Svevo tal vez podría ser un modelo».

De Mario Levrero, editorial Mondadori acaba de publicar «La novela luminosa», obra póstuma del autor que, cinco años después de su muerte, está logrando romper la barrera de la invisibilidad merced a una crítica entusiasta que no deja, desde hace unos meses, de advertir que estamos ante una de esas grandes e inclasificables novelas hispanoamericanas que rompen todos los moldes, ya sea «Paradiso» de Lezama Lima, «Tres tristes tigres» de Cabrera Infante, «Rayuela» de Cortázar o «Sobre héroes y tumbas» de Sabato.

De Mario Levrero, editorial Mondadori acaba de publicar «La novela luminosa», obra póstuma del autor que, cinco años después de su muerte, está logrando romper la barrera de la invisibilidad merced a una crítica entusiasta que no deja, desde hace unos meses, de advertir que estamos ante una de esas grandes e inclasificables novelas hispanoamericanas que rompen todos los moldes, ya sea «Paradiso» de Lezama Lima, «Tres tristes tigres» de Cabrera Infante, «Rayuela» de Cortázar o «Sobre héroes y tumbas» de Sabato.

A diferencia de ellas «La novela luminosa» de Levrero está construida como un diario, un diario en el que se alternan dos partes. En la primera, «el diario de la beca», Levrero recoge un despliegue insólito de reacciones al hecho de haber recibido una beca de la fundación Guggenheim, en lo que es una prodigiosa disección de la identidad institucional del escritor y una deslumbrante exhibición del arte de la digresión. La segunda parte oscila entre la novela «oscura» -que existe y que de tanto en tanto el narrador quema- y la novela «luminosa», que es inalcanzable.

Para el escritor y crítico argentino Sergio Chejfec (Quimera, enero 2009), «El contexto del relato de Levrero es crepuscular: la representación de la edad adulta, de las limitaciones del cuerpo, de la soledad, la muerte y la enfermedad. Junto a esto, las adicciones, los contratiempos y las costumbres: los horarios cambiados del sueño, los jueguitos de computadora, las páginas de desnudos, las mejoras en la casa, la preocupación por la comida, las sombrías señales del cuerpo, los medicamentos, la lectura de diarios literarios y de novelas policiales, los sueños, la pasiva y dependiente vida social y, como un motor obligado y propiciador del relato del diario, la Fundación Guggenheim, a la que honra cada tantas páginas con una suerte de informe, entre irónico y culposo».

Levrero tiene «el don del relato». Y eso es lo que le permite trasmutar lo más nimio y cotidiano, lo más mediocre y prosaico en verdadera y poderosa literatura.