El proceso

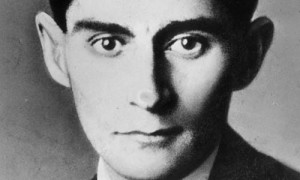

Borges decía que «cuando se estudie la historia de nuestro tiempo, los libros de Kafka serán los verdaderos documentos». Y añadía: «Y cuando todo esto pase, la obra de Kafka aún perdurará»

J. Albacete

Lo primero que hay que dejar claro en relación con un libro como El proceso de Kafka es que se trata de un texto que, como la Ilíada de Homero, Esquilo de Sófocles, Hamlet de Shakespeare o el Quijote de Cervantes, constituye una de las «vigas maestras» de la historia de la literatura occidental o, simplemente, de la literatura. Y, dicho esto, también es preciso subrayar que este libro, ya mil veces interpretado desde mil puntos de vista, permanece incólume como un enigma luminoso a través del cual captamos la esencia de nuestro mundo con una tal pureza, que toda exégesis o comentario acaba por arruinar la comprensión. Tenemos un diamante en la mano, sabemos de su valor y hasta de su utilidad, pero no podemos arrebatarle su inextinguible brillo interior.

Franz Kafka inició y finalizó su libro El proceso en unos pocos meses de finales de 1914, después de dos hechos de notable relieve: el estallido de la «gran guerra» (la I Guerra Mundial) y la ruptura de su compromiso matrimonial con Felice Bauer, que puso fin a una tortura interior de dos años. Liberado de las tensiones angustiosas del periodo anterior, e inquieto por el futuro que se dibuja en el horizonte, Kafka se encierra y vive uno de los periodos creativos de mayor intensidad de toda su vida. El proceso es el fruto mayor de esa etapa, aunque no hay que desdeñar la importancia de otro relato escrito en esos meses: En la colonia penitenciaria. Estos dos textos presagian, como ningún otro, los horrores en que va a sumergirse Europa de inmediato.

En enero de 1915, Kafka «abandona la redacción de El proceso» y deja la novela «inacabada», pero «extrañamente» con un final tan explícito como rotundo. Acerca del inacabamiento de todas las novelas de Kafka, siempre he estado de acuerdo con la teoría de Borges, que comparaba estas obras de Kafka con las aporías de Zenón, en las cuales es imposible que nadie llegue de un punto A a otro B al tener que recorrer infinitas estaciones intermedias. En efecto: Kafka podía haber añadido dos o doscientos capítulos más a El proceso, pero ¿hubiera cambiado la sustancia del relato? En absoluto. Cualquier añadido hubiera sido un simple avance más en un proceso infinito. Por tanto, la novela está perfectamente concluida como está.

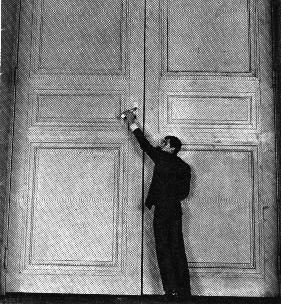

Su comienzo es tan prodigioso que ya en él se anuda todo el núcleo de enigmas y contradicciones que desarrolla el libro: «Alguien debía de haber calumniado a Joseph K., porque, sin haber hecho nada malo, fue detenido una mañana». K. es considerado culpable de un delito que ignora y sometido por él a un interminable proceso que va, paso a paso, apoderándose de toda su vida, hasta que, en el capítulo final, es sentenciado y ejecutado «como un perro», pese a que jamás llega a conocer ni al tribunal que lo juzga ni la acusación por la que se le procesa ni las razones del castigo que se le inflije.

Naturalmente es lógico que el lector de esta inquietante parábola se interrogue por la presunta «culpabilidad» de Joseph K. Él se juzga a sí mismo «inocente, completamente inocente», pero eso no le libra del proceso ni del castigo. Es más, su permanente actitud, primero de incredulidad, y luego de rebeldía, no van a hacer más que «perjudicar su caso» o, al menos, empeorar sus escasas opciones en esas «altas instancias» del tribunal a las que K. nunca tendrá acceso.

En un texto de su «Diario» Kafka habla de dos personajes de sus relatos y cita que uno es «inocente» (el protagonista de La metamorfosis) y otro «culpable» (el de El proceso). Explicarse la «culpa» de Joseph K. requiere una verdadera exégesis de toda la vida y de toda la obra de Kafka. Nadie como él ha llegado a explicarnos los perversos fundamentos de todo orden por los que llegamos, sin siquiera saberlo, a adquirir esa «culpabilidad», y en virtud de la cual somos inevitablemente condenados por poderes inaccesibles y autoridades inalcanzables.

En un texto de su «Diario» Kafka habla de dos personajes de sus relatos y cita que uno es «inocente» (el protagonista de La metamorfosis) y otro «culpable» (el de El proceso). Explicarse la «culpa» de Joseph K. requiere una verdadera exégesis de toda la vida y de toda la obra de Kafka. Nadie como él ha llegado a explicarnos los perversos fundamentos de todo orden por los que llegamos, sin siquiera saberlo, a adquirir esa «culpabilidad», y en virtud de la cual somos inevitablemente condenados por poderes inaccesibles y autoridades inalcanzables.

Contra lo que suele afirmarse, el relato no es ni sombrío ni deprimente, aunque sí inquietante. Una veta de humor kafkiana lo recorre, con bromas de una hilaridad que recuerda el estilo de los hermanos Marx. Max Brod siempre recordaba que una vez que le leyó el primer capítulo «se atragantaba de risa». Otro elemento destacado del relato son la función gestual esencial que desempeñan las manos en todas las escenas: las manos «hablan» en este relato como verdaderas «cotorras». También la sexualidad desempeña un papel central, incluido el hecho de que los textos que utilizan los jueces de instrucción no son sesudos textos de jurisprudencia sino obscenos libros pornográficos.

A través de El proceso (escrito en 1914, lo recordamos) se tiene una panorámica inmejorable para comprender lo que ha sido todo el siglo XX. Y, naturalmente, el presente. Mejor, como intuyó Borges, que con el más completo manual de historia. En sus meandros narrativos está impresa una intuición esencial e imborrable, que el lector no puede arrebatarle al libro para apropiársela, pero que le puede iluminar hasta el fin del mundo y hasta el fin de sus días.