La sombra de Camus

Se han cumplido 50 años de la muerte de Albert Camus, el escritor «rebelde», un referente literario, cultural y ético de la posguerra

J. Albacete

El 4 de enero de 1960 -hace 50 años- fallecía en un accidente automovilístico Albert Camus. Tres años antes, en 1957, había recibido el Premio Nobel de Literatura. Pero para muchos europeos y franceses, Camus era algo más que un gran escritor, era todo un «símbolo» de rebeldía, de inconformismo, un hombre libre capaz de defender sus convicciones hasta el final, aunque ello le reportara rupturas, incomprensiones y las descalificaciones más hirientes. Fue ninguneado por los principales «mandarines» de la cultura francesa (de Sartre a Merleau-Ponty), pero ello no hizo mella en su actitud. Fue honesto hasta en sus equivocaciones, lo que no se puede decir precisamente de quienes lo menospreciaron.

1957, había recibido el Premio Nobel de Literatura. Pero para muchos europeos y franceses, Camus era algo más que un gran escritor, era todo un «símbolo» de rebeldía, de inconformismo, un hombre libre capaz de defender sus convicciones hasta el final, aunque ello le reportara rupturas, incomprensiones y las descalificaciones más hirientes. Fue ninguneado por los principales «mandarines» de la cultura francesa (de Sartre a Merleau-Ponty), pero ello no hizo mella en su actitud. Fue honesto hasta en sus equivocaciones, lo que no se puede decir precisamente de quienes lo menospreciaron.

Albert Camus nació en 1913 en un pequeño pueblo argelino, en el seno de una familia de colonos franceses (lo que, despectivamente, en Francia se llamaba «pieds-noirs). El padre era de origen alsaciano (de los huidos de la región durante la ocupación alemana tras la guerra franco-prusiana): fue movilizado durante la primera guerra mundial, herido grave en combate durante la batalla del Marne y falleció en un hospital el 17 de octubre de 1914. Albert Camus solo tuvo de su padre un puñado de viejas fotografías y el nebuloso recuerdo (que cita en su novela El extranjero) de que una vez se sintió mal al presenciar una ejecución: Camus «derivaría» de ahí su perpetua repugnancia a la violencia. Su madre era una mujer analfabeta, casi muda, nacida en Argelia de una familia procedente de Menorca: es el primero de sus muchos «vínculos» con España; también el gran amor de su vida sería una española.

Tras la muerte del padre la familia quedó en la indigencia y tuvo que trasladarse a un barrio pobre de la capital, Argel. Allí comenzó sus estudios y gracias a becas y al apoyo de algunos profesores (que detectaron su valía) progresó muy rápidamente. Camus dedicaría su Premio Nobel a su maestro de primaria, y siempre reconocería a aquellos que le pusieron tempranamente en conexión, no solo con la lengua francesa, sino con la cultura europea. Ya en secundaria leyó a Nietzsche, una influencia que sería determinante en su obra, mucho más que la del existencialismo.

Camus comenzó a escribir muy joven. A los 19 años ya publicaba textos en la Revista «Sud». Cursó estudios de filosofía, pero no llegó a obtener la licenciatura, por culpa de la tuberculosis.

En 1937 fundó en Argel el «Teatro del Trabajo», una compañía de aficionados que representaba a los clásicos ante un público de trabajadores. Por entonces militaba en el Partido Comunista (entonces, una sección del PCF): rompió con él en 1939, tras el pacto germano-soviético. Colaboraba asiduamente en el diario del frente popular. Uno de sus trabajos de investigación sobre «La miseria de la Kabilia» tuvo un enorme impacto: el Gobierno General de Argelia acabaría cerrando esa publicación y ocupándose activamente de que su autor no encontrase trabajo en Argel.

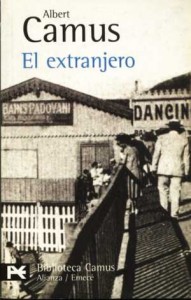

A Camus no le quedó más remedio que emigrar a París, donde muy pronto encontraría trabajo en la redacción del Paris-Soir. En 1943 comenzó también a trabajar para la editorial Gallimard. En el París ocupado por los alemanes Camus militaba en la resistencia y a la vez editaba su primera gran novela, la que cimentaría su gran reputación literaria: El extranjero (1942). La novela ha pasado a los anales literarios como una obra cumbre del «existencialismo» y de la literatura del absurdo, pero lo más evidente en ella es su raíz nietzscheana: el antihéroe Meursalt, indiferente a la muerte de su madre, que mata a un árabe de cinco tiros sin motivo aparente y es condenado a muerte en un juicio grotesco, es ante todo un «nihilista», encarnación de un mundo en el que todos los valores trascendentes han sido devaluados, y el individuo vive sumido en una alienación desencantada, en la que sólo es capaz de percibir y responder a los estímulos físicos más inmediatos: cuando Meursalt trata de dar con una razón de su crimen ante el tribunal sólo puede balbucear que le molestaba el sol. Ese hombre, para el que Dios, la familia, la sociedad, el Estado o la justicia, son nociones y entidades ajenas, sin valor alguno, no es, para Camus, un «monstruo moral», sino el estandarte de una sociedad abocada al nihilismo.

A Camus no le quedó más remedio que emigrar a París, donde muy pronto encontraría trabajo en la redacción del Paris-Soir. En 1943 comenzó también a trabajar para la editorial Gallimard. En el París ocupado por los alemanes Camus militaba en la resistencia y a la vez editaba su primera gran novela, la que cimentaría su gran reputación literaria: El extranjero (1942). La novela ha pasado a los anales literarios como una obra cumbre del «existencialismo» y de la literatura del absurdo, pero lo más evidente en ella es su raíz nietzscheana: el antihéroe Meursalt, indiferente a la muerte de su madre, que mata a un árabe de cinco tiros sin motivo aparente y es condenado a muerte en un juicio grotesco, es ante todo un «nihilista», encarnación de un mundo en el que todos los valores trascendentes han sido devaluados, y el individuo vive sumido en una alienación desencantada, en la que sólo es capaz de percibir y responder a los estímulos físicos más inmediatos: cuando Meursalt trata de dar con una razón de su crimen ante el tribunal sólo puede balbucear que le molestaba el sol. Ese hombre, para el que Dios, la familia, la sociedad, el Estado o la justicia, son nociones y entidades ajenas, sin valor alguno, no es, para Camus, un «monstruo moral», sino el estandarte de una sociedad abocada al nihilismo.

Más tarde, ya en la posguerra, el pensamiento y la narrativa de Camus evolucionarían, y su obra acabaría resaltando los valores de la dignidad y la fraternidad humana, como antídotos frente al nihilismo. Como hombre del pueblo (y no un huero intelectual parisino), Camus se comprometería crecientemente con el unamuniano «hombre de carne y hueso», rechazando las abstracciones. Al tiermpo, adoptaría una actitud cuasi libertaria, simpatizando con las corrientes anarquistas.

Todo ello le llevaría a «romper» con los grandes mandarines culturales parisinos, los Sartre y compañía, a quienes la denuncia camusiana del «gulag» soviético les pareció «alta traición». Camus se alzó contra el totalitarismo y el fascismo soviético y eso le pasó factura. Sobre todo cuando a partir de 1956, con el estallido de la revolución argelina, se vio atrapado en un conflicto de lealtades. Abogó por un imposible entendimiento entre las partes. Quería una Argelia francesa, pero libre: una imposibilidad. Temía que la «liberación» mediante la violencia condujera a Argel a una dictadura sangrienta o a la creación de un nuevo «gulag»: se equivocó, aunque no del todo.

Para hacerse una idea cabal de la actitud de Camus ante la cuestión argelina, desde sus orígenes (los textos de «La miseria de la Kabilia») hasta el final, conviene leer el extraordinario volumen que acaba de publicar Alianza Editorial en su «Biblioteca Camus».

A los 50 años de su muerte, la obra de Camus conserva toda su vigencia, no sólo como testimonio de una literatura de época, sino como una parte esencial del bagaje literario del siglo XX. Leer sus novelas -desde El extranjero hasta La peste, La caída, El exilio y el reino o su obra póstuma, inacabada y autobiográfica El primer hombre (editada por su hija en 1994)-, sus piezas teatrales –Calígula, El malentendido, Estado de sitio y Los justos– y sus ensayos –El mito de Sísifo, El hombre rebelde– sigue siendo una necesidad ineludible de nuestro tiempo. Su estilo vigoroso y conciso impacta en el lector.

Camus fue un escritor salido del pueblo, un hombre libre, nunca un «mandarín cultural» : por ello, las pretensiones del actual poder francés de canonizarlo y llevar sus huesos al Panteón son absurdos, inaceptables y oportunistas. El escritor rebelde no necesita la seducción del poder. Ahora bien, que todavía hoy se intente esa seducción demuestra que su sombra sigue siendo alargada.