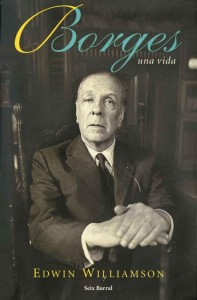

Borges. Una vida

Este libro es una nueva deuda que se suma a la ya incalculable que nuestra cultura –la cultura en lengua española– ha adquirido con los hispanistas de todo el mundo y, en especial, con los hispanistas británicos.

En esta ocasión, se trata de la impresionante biografía de Borges realizada por Edwin Williamson, titular de la Cátedra de Estudios Hispánicos en la Universidad de Oxford, miembro del Exeter College, crítico de la literatura hispanoamericana y renombrado especialista en la obra de Cervantes. Su Borges. Una vida es –en palabras de Harold Bloom– una obra “asombrosamente intensa y original”, una indagación compleja, completa y genuina que “lleva al lector mucho más allá de lo que se conocía de la obra del maestro argentino y su compleja relación con la vida”.

Y es que nos hallamos, efectivamente, ante una de esas obras cruciales, que se atreven a meter el cuchillo más a fondo de lo que lo han hecho todos sus predecesores en esta tarea (malas y regulares biografías de Borges las hay a docenas), formula sin ambages las preguntas esenciales que reclama una obra de este calado y nos ofrece una biografía literaria de extraordinaria hondura y calidad que, por una parte, ilumina y desentraña su vida con el recurso esencial de su literatura y, por otro, interpreta y desvela su literatura a la luz de su vida. Toda la obra de Borges experimenta una poderosa e intensa clarificación a la luz de esta obra, que pone un sólido pilar para el estudio y conocimiento de uno de los escritores verdaderamente esenciales de nuestra lengua.

Nueve años –el doble de los previstos– llevó a Williamson la elaboración y redacción definitiva de esta biografía de Borges. Y es indudable que ese “tiempo extra» sirvió para que la obra alcanzase un peso, una densidad y una consistencia muy notables. Aunque también es muy posible que el progresivo conocimiento y el ahondamiento en el personaje y en su obra acabaran conduciendo al hispanista inglés a modificar progresiva o incluso drásticamente el sentido y la orientación de su trabajo y de su proyecto inicial. Porque el resultado final no es la “clásica biografía”, ni siquiera una de esas magníficas biografías “empiristas” británicas, que hilan a la perfección todos los hechos. Por el contrario, aquí Williamson “depura” los hechos y los reduce a los datos esenciales. De otro modo, una vida como la de Borges, intensa como pocas, habría quedado sepultada bajo una montaña de datos irrelevantes que poco o nada nos habrían ayudado a desentrañar los arcanos de un autor particularmente hermético y amigo del enigma.

Williamson rehúye esa vía trillada, y va en busca de una interpretación integral de Borges. Una interpretación en la que se hace preciso conjugar y articular, en un todo, el devenir de un siglo de la historia de Argentina, con las ideas e ideales políticos que la atraviesan y desgarran –ya que Borges fue un “escenario” y a la vez un “protagonista’ incesante y privilegiado de esa historia y de esos ideales–; el desenvolvimiento pasional y literario de un escritor que, desde su inclusión en las vanguardias de los años 20, unirá intrínsecamente el curso de sus emociones al de su creación literaria; y, en relación a todo ello, la construcción de una obra, una inmensa obra poética, narrativa y ensayística, que habrá de esperar hasta los años 60 –cuando el autor, nacido en 1899, tiene ya más de sesenta años y está ciego– para ser reconocida como uno de los pilares esenciales de la literatura universal.

Williamson rehúye esa vía trillada, y va en busca de una interpretación integral de Borges. Una interpretación en la que se hace preciso conjugar y articular, en un todo, el devenir de un siglo de la historia de Argentina, con las ideas e ideales políticos que la atraviesan y desgarran –ya que Borges fue un “escenario” y a la vez un “protagonista’ incesante y privilegiado de esa historia y de esos ideales–; el desenvolvimiento pasional y literario de un escritor que, desde su inclusión en las vanguardias de los años 20, unirá intrínsecamente el curso de sus emociones al de su creación literaria; y, en relación a todo ello, la construcción de una obra, una inmensa obra poética, narrativa y ensayística, que habrá de esperar hasta los años 60 –cuando el autor, nacido en 1899, tiene ya más de sesenta años y está ciego– para ser reconocida como uno de los pilares esenciales de la literatura universal.

Para hilar, e hilar bien, todas estas hebras, Williamson se ha valido de todos los recursos a su alcance, procurando sabiamente pasar un poco por encima de los caminos ya trillados –la bibliografía sobre Borges es, a estas alturas, inmensa– para ir a buscar de nuevo, en fuentes originales, testimonios directos, documentos inéditos y un prolongado buceo en la obra de Borges, los elementos que le permitieran establecer un juego dialéctico entre experiencia y escritura capaz de iluminar adecuadamente el “enigma Borges”.

El reparo que algunos han hecho a Williamson de abusar del “instrumental psicoanalítico” palidece ante los logros que aquél le permite obtener. Ciertamente hay reiteración en la utilización de ciertos símbolos –el puñal, la espada, los ancestros, los padres, la mujer redentora, el miedo al fracaso–, pero también es cierto que estos símbolos son auténticas claves sin las que, muy probablemente, Williamson se habría quedado –como tantos otros– en la epidermis de Borges, sin entrar verdaderamente a fondo.

De la leyenda a la realidad

Muchos son los tópicos e ideas preconcebidas que la “leyenda” había consolidado sobre Borges y que Williamson derriba con certeros y demoledores hachazos en este libro.

El arduo contenido filosófico de algunos de sus relatos, la desmedida erudición que traslucen otros y el cosmopolitismo general que respiran contribuyó a que se fijara la idea de que Borges –a diferencia de otros autores hispanoamericanos– desdeñaba la experiencia concreta, la expresión de emociones y el vínculo con la realidad.

También Borges contribuyó no poco a cimentar esa imagen de hombre frío, distante y como desdeñoso. No pocas veces declaró que toda su literatura había brotado de “la biblioteca de su padre”, una biblioteca mitad inglesa, mitad española, donde un jovencísimo Borges –que no acudió siquiera a la escuela: no llegó a acabar ni el bachillerato– se inició en las lecturas de Stevenson, de Kipling, Conrad, Dumas o del Quijote. Williamson sostiene, por el contrario, que “mucho más que esas lecturas, lo que moldeó el carácter y la imaginación del niño fueron las historias que le contaron la madre y sus abuelas”. Los antepasados de Borges se contaban entre los “fundadores” de la Argentina, criollos ligados frecuentemente a hechos de armas heroicos, que, sin embargo, formaban parte ya de un pasado cada vez más olvidado y remoto, más alejado del presente. Sus últimos representantes eran ya familias patricias (como las de sus padres) muy venidas a menos, pero que conservaban –junto a los sentimientos de pérdida y desposesión injusta– el orgullo y la memoria íntegra y viva de su pasado.

Todos los “mitos” familiares, una y otra vez recreados en el relato familiar, y actualizados por la necesidad de “fidelidad” a los mismos, ejercieron un peso tan determinante en Borges y su obra, como lo ejercerían –40 años después– en García Márquez y sus “Cien años de soledad” los relatos de sus antepasados. Sin el peso de esos relatos familiares, Borges no hubiera sido Borges. Y no habría escrito muchos de sus extraordinarios poemas y cuentos donde el duelo, el valor, el miedo, la venganza, el honor y el recuerdo tejen con palabras aceradas una lucha a vida o muerte. Es, pues, un grave error creer que toda la literatura de Borges nació de una pura alquimia intelectual, de la “reelaboración” de lecturas, que fue –en definitiva– la obra de un genio de redoma en una torre de marfil.

Como tampoco su existencia fue la de un hombre encerrado a perpetuidad en una biblioteca, sin ninguna conexión con el mundo exterior. Al contrario. Borges fue un intelectual público toda su vida, con un enorme afán de protagonismo tanto en el mundo literario como en la esfera política.

Desde su temprana simpatía por los bolcheviques (en los años 20) hasta el pacifismo radical de sus últimos días, pasando por su afiliación al Partido Radical, su obstinada lucha antifascista, su acérrimo antiperonismo (en el que siempre vio su lacra de nacimiento, en la estela del fascismo italiano) o su desdichado apoyo a las juntas militares de los 70 (apoyo que retiró en cuanto comprendió su verdadera naturaleza), Borges vivió y participó con una intensidad extraordinaria los avatares fundamentales del siglo XX y, en carne viva, el devenir trágico de Argentina. Pocos fueron tan lúcidos, tan constantes, tan perseverantes en denunciar la catástrofe de su patria. Quizá una de las mayores del siglo XX. Baste recordar que a principios de siglo (cuando nació Borges) y hasta los años treinta, Argentina era una de las naciones más ricas del mundo, un país que rivalizaba con Estados Unidos a la hora de atraer a la inmigración europea: a la muerte de Borges, en 1986, Argentina ya era, a todos los efectos, un país del tercer mundo.

Pero más ardientes aún que su pasión política –sobre la que se proyectan inevitablemente las inagotables sombras ancestrales con su frenético antagonismo (la espada del honor criollo de la Madre; el puñal gaucho del Padre anarquista), son las pasiones amorosas y literarias de Borges, que Williamson anuda con una minuciosidad, una precisión y una hondura verdaderamente admirables a lo largo de las más de 600 páginas del libro.

El torbellino pasional de Borges es interpretado –al igual que el torbellino político– como un sustrato bullente de toda la creación borgiana, desde sus pinitos vanguardistas hasta su conversión en un clásico en vida.

Borges es –para Williamson– un tornado de emociones en busca de un objeto que siempre le es negado. El anhelo de una Argentina democrática, próspera y abierta a los inmigrantes es frustrado una y otra vez. El anhelo –potentísimo– de alcanzar un amor satisfactorio y perdurable tropieza siempre con negativas, deserciones y abandonos, que le llevan a las puertas del suicidio en numerosas ocasiones. Su anhelo de encontrar una “Beatriz”, como Dante, que le permita alcanzar el “cielo” y le sirva de musa inspiradora de su creación literaria, se salda siempre con largas permanencias en el “infierno” y continuas frustraciones literarias.

Aunque hoy nos parezca un “tótem”, Borges fue escasamente reconocido durante la mayor parte de su vida. También su “carrera literaria” fue en gran medida un fracaso. Su libro “Historia de la eternidad”, publicado en 1936, vendió –en su primer año– 36 ejemplares. También fue un fracaso completo la primera edición de “El jardín de senderos que se bifurcan” (que luego incluiría en su libro “Ficciones”) en 1941, que vería también rechazada su opción al Premio Nacional de Literatura. Según el jurado, el libro de Borges era “una obra exótica y de decadencia” que seguía “ciertas desviadas tendencias de la literatura inglesa contemporánea”, suspensa entre “el cuento fantástico, la jactanciosa erudición recóndita y la narración policial”. La obra de Borges equivalía a una “literatura deshumanizada, un juego cerebral oscuro y arbitrario”. Curiosamente estas descalificaciones coinciden, en parte, con los “elogios” que algunos le rendirán después, en la línea de la leyenda de un “genio inhumano”.

Aunque hoy nos parezca un “tótem”, Borges fue escasamente reconocido durante la mayor parte de su vida. También su “carrera literaria” fue en gran medida un fracaso. Su libro “Historia de la eternidad”, publicado en 1936, vendió –en su primer año– 36 ejemplares. También fue un fracaso completo la primera edición de “El jardín de senderos que se bifurcan” (que luego incluiría en su libro “Ficciones”) en 1941, que vería también rechazada su opción al Premio Nacional de Literatura. Según el jurado, el libro de Borges era “una obra exótica y de decadencia” que seguía “ciertas desviadas tendencias de la literatura inglesa contemporánea”, suspensa entre “el cuento fantástico, la jactanciosa erudición recóndita y la narración policial”. La obra de Borges equivalía a una “literatura deshumanizada, un juego cerebral oscuro y arbitrario”. Curiosamente estas descalificaciones coinciden, en parte, con los “elogios” que algunos le rendirán después, en la línea de la leyenda de un “genio inhumano”.

La “incomprensión literaria” de Borges coexistía, sin embargo, con un reconocimiento de su personalidad que fue creciendo con el paso de los años. Ni siquiera Perón, en los momentos álgidos de su poder, se atrevió a tocarlo (ni siquiera cuando aquél accedió a la presidencia de la Asociación de Escritores Argentinos), aunque el peronismo siempre procuró su marginación: en 1946 le retiró de su modesto trabajo como bibliotecario en un barrio bonaerense para ofrecerle un puesto en un mercado de aves. Esa retirada le impulsó, sin embargo, a convertirse en conferenciante, donde su voz sugerente y su poderosa y convincente imagen de vate ciego, como un nuevo Homero, lo fueron transformando en un auténtico “mito”. Pero su literatura seguía siendo un hueso “difícil de roer”. Dentro y fuera de Argentina.

Sólo cuando en 1961 comparte con Samuel Beckett el Premio Formentor otorgado por el Congreso Internacional de Escritores, dará comienzo su verdadera reputación literaria en todo el mundo occidental.

La soberanía de la ficción

Este “tardío” reconocimiento literario tiene mucho que ver con la dificultad para percibir la “novedad” que la obra de Borges introduce en el campo literario. Su obra, dice Williamson, “amplía los límites de la ficción”. Por un lado, instaura y proclama que la obra literaria es un “orbe autónomo”, un reino autosuficiente, que ni está obligada, ni debe ni puede “ser un espejo de la realidad” o una copia de ella. Pero es que, además, esa pretensión del “realismo”, amén de abusiva, es fraudulenta. El escritor, para Borges, difícilmente sabe más que el lector sobre cómo es y cómo funciona “realmente” la realidad. Y aún más, la mayor parte de la realidad que conocemos la conocemos ya “ficcionalizada”, puesto que, en definitiva, cualquier forma de representación (una enciclopedia, por ejemplo, compendio de todos los saberes) no es sino una forma de “ficción”. Esto no significa que “todo sea ficción”. Borges no cede a las tentaciones del idealismo absoluto ni del solipsismo. Lo que significa, para Borges, es que los límites entre realidad y representación, entre realidad y ficción, no son “absolutos” ni evidentes, que estamos hablando de mundos interconectados, que actúan incesantemente el uno sobre el otro. Desde este presupuesto, el escritor no está atado en sus facultades creativas por otro lazo que no sea –como afirma Williamson– el de “persuadir a sus lectores de que le preste un grado adecuado de fe poética”.

Esta ruptura de los diques literarios es la que hace que encontremos a Borges igual en uno de sus cuentos que en sus reseñas o en sus ensayos: las consecuencias literarias de este desbordamiento de los límites van a ser inmensas.

Por de pronto, Borges va a obligarnos a reconocer que cualquier forma literaria vale para cualquier fin: y él se dedica, personalmente, a rescatar las fábulas, las parábolas, los cuentos folclóricos, la épica… Incluso desafía la preeminencia de la novela en la jerarquía de la literatura moderna: Borges demuestra que es posible tratar cualquier tema, por complejo y arduo que sea, en un cuento de ocho o diez páginas.

En sus prodigiosos cuentos Borges envolvía en eruditas referencias mitológicas o en barriobajeros duelos de suburbio los conflictos que emergían de su complejo mundo interior, un universo en que bullía todo, lo emocional, lo literario, lo político, el pasado y el siempre incierto futuro. Williamson sigue con paciencia franciscana la emergencia, uno a uno, de esos maravillosos cuentos y su relación con los conflictos de Borges, que son a la vez conflictos individuales y auténticos conflictos de civilización. Borges siempre afirmó –parecía que para contradecir irónicamente la aparente objetividad de sus relatos– que su literatura era esencialmente autobiográfica. No mentía, era cierto, aunque quizá no sea hasta ahora –con el libro de Williamson– que podemos adquirir una idea precisa de la veracidad y profundidad de esa afirmación.

Este carácter autobiográfico no debe ser, sin embargo, comprendido de forma “chata” ni como algo que “rebaja” la dimensión de su escritura. Al contrario. Es algo que añade aún más espesor a ella, al permitir acceder a las emociones profundas puestas en juego en una escritura que parecía un trozo frío de inteligencia, pero que en verdad está recorrido por ríos subterráneos de lava ardiente.

Centrado en indagar y hacer emerger estos ríos de lava, hasta ahora desconocidos o poco transitados, el libro de Williamson deja inevitablemente algunos flancos abiertos, aspectos tal vez de difícil o imposible reconstrucción. Uno de ellos es la relación que Borges mantuvo con dos de los que –en vida– reconociócomo sus grandes maestros: el escritor sevillano Cansinos-Assens, al que conoció en Madrid en los años 20 y que le llevó a sumarse al “ultraísmo”, y esa figura espectral de las letras argentinas que fue Macedonio Fernández (a quien Borges dedicó uno de sus memorables ensayos). Reconocer como “maestros” a estos dos personajes, que transitaron por los márgenes absolutos de la literatura y que apenas si dejaron “obra”, orienta notablemente la comprensión de Borges. Como lo hace también saber que Kafka y Whitman fueron los polos opuestos que estimularon su diapasón creativo. Ellos, mucho más que los siempre citados Stevenson, Conrad, etc. (a quienes sin duda admiraba), son los rastros que hay que seguir para llegar a esa inmensa torre de Babel que es la obra borgeana.

Borges, como Cervantes o Lorca, no ha tenido “sucesores”. Su poderosa sombra causa “admiración”, pero más bien temor. A Borges se le reconoce un inmenso pedestal, pero se le mantiene fuera del canon literario. Sólo algunos escritores hispanoamericanos de la última generación han empezado a pugnar por otorgarle un papel central en el canon hispano: Pitol, Bolaño,.. Otros, como Piglia, en cambio, consideran a Borges como el mejor escritor argentino… del siglo XIX.

Leer a Borges fue durante muchos años en nuestro país un puro acto de pedantería intelectual, algo que daba “pedigrí”: enredarse en aquellos laberintos, buscar los “alephs” en los espejos de los pasillos… Todo ese intelectualismo de pacotilla ha ido dejando paso a un silencio espectante.

Sería más que recomendable que al calor de esta extraordinaria herramienta que nos ha regalado Williamson con su biografía, la lectura de Borges se retome como una verdadera guía del camino que debe tomar la literatura en lengua española en este siglo XXI.