El agente secreto

En 1909, Joseph Conrad escribió la novela que convirtió a las metrópolis modernas en el escenario crucial de la ficción contemporánea

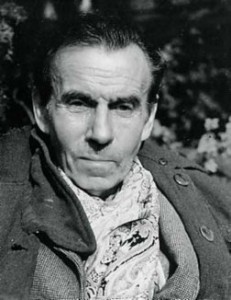

Desde que decidió tomar la pluma en 1893 hasta 1904, Joseph Conrad (nacido en Polonia pero naturalizado británico) sacó a la luz uno de los más grandes monumentos de la literatura europea dedicado casi en exclusiva a un tema -la vida en el mar-, en el que alcanzó tal maestría que sigue siendo hoy un autor insuperado. Pero tras escribir un puñado de obras maestras (El negro del Narcissus, El corazón de las tinieblas, Lord Jim o Nostromo), con el mar como escenario esencial, Conrad decidió dar un giro a su obra, cambiar radicalmente de escenario y dirigir su atención a la gran ciudad.

sacó a la luz uno de los más grandes monumentos de la literatura europea dedicado casi en exclusiva a un tema -la vida en el mar-, en el que alcanzó tal maestría que sigue siendo hoy un autor insuperado. Pero tras escribir un puñado de obras maestras (El negro del Narcissus, El corazón de las tinieblas, Lord Jim o Nostromo), con el mar como escenario esencial, Conrad decidió dar un giro a su obra, cambiar radicalmente de escenario y dirigir su atención a la gran ciudad.

En 1920, en el prólogo a la segunda edición de su novela El agente secreto (publicada en 1909), Conrad explica las razones que le empujaron a escribirla, así como el hallazgo de un nuevo escenario para su obra: «Se me presentó entonces -dice- la visión de una gran ciudad, de una monstruosa ciudad más poblada que algunos continentes e indiferente, por su humano poderío, a la cólera o a las sonrisas del cielo; un cruel devorador de la luz del mundo. Allí había espacio suficiente para situar cualquier historia, profundidad para cualquier pasión, variedad para cualquier argumento, suficiente oscuridad como para enterrar cinco millones de vidas. De manera irresistible la ciudad se convirtió en el escenario para el siguiente período de profundas e insinuantes meditaciones. Interminables vistas se abrían ante mí en varias direcciones. Necesitaría años para encontrar el camino adecuado».

El mar y la gran ciudad compartían, a tenor de esas impresiones, más de un rasgo común. Comentándalos, Juan Benet destacaba: «entre otras cosas, esa inabarcable extensión solo parcialmente percibida que por su falta de límites ofrece un inapreciable marco a la inabarcable extensión del alma humana, siempre parcialmente percibida; esa permanente posibilidad de aparición del misterio, de la misma entidad cuando se oculta tras la línea del horizonte que cuando puede surgir en una calle desconocida, en una barriada alejada». Y concluye diciendo: «Se diría que Conrad vivía en un estado de permanente vigilancia -muy propio del hombre que había consumido quince años en el mar- hacia todo lo inesperado que pudiera ocurrir en la vida cotidiana y su atención, en franca oposición a la tendencia naturalista de su tiempo, a la escuela que pretendía sacar acta notarial del desarrollo normal de la sociedad aun a través de las anomalías individuales, se dirigía hacia aquel sujeto o hacia aquel suceso insólito que demostraría qué lejos estaba el hombre de su tiempo de conocer el mundo en que vivía».

El mar y la gran ciudad compartían, a tenor de esas impresiones, más de un rasgo común. Comentándalos, Juan Benet destacaba: «entre otras cosas, esa inabarcable extensión solo parcialmente percibida que por su falta de límites ofrece un inapreciable marco a la inabarcable extensión del alma humana, siempre parcialmente percibida; esa permanente posibilidad de aparición del misterio, de la misma entidad cuando se oculta tras la línea del horizonte que cuando puede surgir en una calle desconocida, en una barriada alejada». Y concluye diciendo: «Se diría que Conrad vivía en un estado de permanente vigilancia -muy propio del hombre que había consumido quince años en el mar- hacia todo lo inesperado que pudiera ocurrir en la vida cotidiana y su atención, en franca oposición a la tendencia naturalista de su tiempo, a la escuela que pretendía sacar acta notarial del desarrollo normal de la sociedad aun a través de las anomalías individuales, se dirigía hacia aquel sujeto o hacia aquel suceso insólito que demostraría qué lejos estaba el hombre de su tiempo de conocer el mundo en que vivía».

La gran ciudad ofrecía, sin duda, el escenario adecuado para cumplir ese propósito. Porque si la metrópoli moderna había concentrado por un lado las ingentes masas del poder político, financiero, industrial y social también se había convertido en el refugio de las fuerzas «oscuras» que aspiraban a su destrucción (Conrad es el primer escritor que va a reflejar, en El agente secreto precisamente, la importancia y el sentido del terrorismo urbano moderno), así como también en el recipiente de esa inmensa masa de «desarraigados» y marginados que van a nutrir el filón del «antihéroe» de la novela moderna.

La gran ciudad entra en la novela moderna como escenario y no como simple decorado de la acción o como marco social de un mundo cultural cerrado. Con la misma indiferencia moral, crueldad amoral, incertidumbre y horizontes inciertos que el mar. Si el misterio comienza allí donde acaba la capacidad de dominio, la inabarcable dimensión de la metrópoli se convierte en el más sugerente y perverso ámbito del misterio. Un misterio que comienza a indagarse hace un siglo, siguiendo los pasos del «terrorista» Verloc por las calles de Londres, en las memorables páginas de El agente secreto de Conrad.