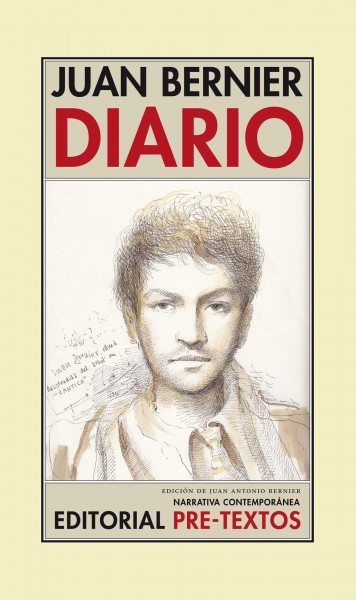

Diario de Juan Bernier

Si a la literatura española le faltaban autores de la factura de Oscar Wilde, André Gide o aun Jean Genet, el «Diario» recién publicado del poeta cordobés Juan Bernier colma él solo esta laguna e, incluso, va aún más lejos, al colocar al lector ante dilemas éticos y existenciales para los que, probablemente, no tenga solución alguna, abismándolo en el desconcierto, el silencio o la huida

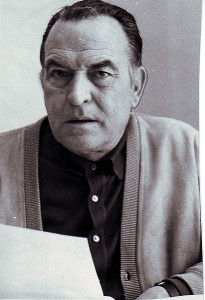

Juan Bernier nació en 1911 en La Carlota, un pueblo cordobés, y murió en 1989 en Córdoba capital. Su vida y sus principales actividades están ligadas a esta provincia andaluza. Su inquietud y su avidez de conocimiento lo llevaron a practicar la literatura, el periodismo, la crítica de arte, la docencia, la investigación histórica y la arqueología. Como poeta escribió cuatro libros esparcidos a lo largo de cuarenta años: Aquí en la tierra, 1948; Una voz cualquiera, 1959; Poesía en seis tiempos, 1977 y En el pozo del yo, 1982. En 1947 formó parte del núcleo fundacional de la revista «Cántico» -una de las más relevantes del renacer poético español de posguerra-, junto a Ricardo Molina, Pablo García Baena, Julio Aumente y otros.

Pero, hasta el día de hoy, la obra de Juan Bernier era conocida de forma sustancialmente incompleta por una sencilla razón: faltaba la publicación de una pieza esencial, una pieza clave: un Diario, que el autor escribió durante la guerra civil y en la inmediata posguerra (abarca hasta el año 1947, el año fundacional de Cántico) y que permanecía secreto, oculto, inédito; un «Diario» del que se sabía que su autor estuvo muchos años corrigiéndolo, puliéndolo, reelaborándolo, y en el que estuvo trabajando hasta sus últimos días: «Corrijo mi diario», declaró en una entrevista a un diario cordobés el 29 de octubre de 1989, veinte días antes de su fallecimiento.

¿Fue este afán rectificativo y perfeccionista el que hizo que el diario no se publicara en vida del autor? ¿Y qué razones han postergado 22 años más -desde 1989 hasta 2011- su salida a la luz?

Hay sin duda poderosos motivos -y no de índole política, como podría pensarse en un primer momento- que explican esta demora. El primero y principal lo constituye el tema central del propio relato autobiográfico, que es la dolorosa y trágica conciencia de la individualidad del autor, de su singularidad, de su «diferencia» , o aún más certeramente, como él mismo dice, de su «diferencia dentro de la diferencia», y que viene dada por su condición no ya de homosexual, sino de «pederasta»: una palabra que, hoy, es necesario matizar de inmediato, descargándola de buena parte su carga peyorativa, o incluso penal, que hoy la criminaliza, y recargarla con su sentido originario, cuando el concepto griego de «pederastia» remitía a una relación legal y voluntaria entre un hombre maduro y un púber o adolescente, relación a la vez espiritual y carnal, y que estaba ligada a la transmisión de la experiencia y la cultura y a la formación material y espiritual de los jóvenes, a la vez que constituía una forma de encuentro sexual homoerótico plenamente admitido, y absolutamente diferenciado y aun reñido con la compraventa de favores sexuales o cualquier forma de prostitución.

Es pues decisivo establecer, de partida, que las 500 extraordinarias páginas que integran este Diario no son las confesiones de un violador de niños o de un infanticida, ni una crónica de abusos sexuales, sino la descarnada desnudez de un poeta seducido («hasta casi la irreverencia y la idolatría», dice Luis Ángel de Villena) por la belleza adolescente: seducción que no se limita a una admiración o un amor platónico y contemplativo, sino que se realiza carnal y sexualmente, y es ahí, justamente, donde el relato pierde su carácter meramente estetizante para devenir en experiencia vital cruda y fuente, constante, de gozos y torturas. El descubrimiento -tardío en su conciencia, pero explícito en el relato- de que la pulsión sexual es incluso más fuerte, que antecede y domina a la pura atracción estética, da pie a un verdadero calvario en su alma, sacudida por los remordimientos, las recriminaciones, las alertas morales de quien, en la España de los años 40, debe vivir y convivir bajo la realidad asfixiante del nacionalcatolicismo, cuando lo que él necesita, como atmósfera vital, es un mundo neopagano: «¡Qué lejos hoy de Grecia! Se ha convertido en crimen lo que no es sino diferencia. Como ladrones y asesinos, a este amor y a esta caricia se la conoce en las tinieblas, entre la inquietud y las sombras».

Entre la inquietud y las sombras, con el temor represivo siempre encima, el miedo al escándalo y la vergüenza, asaltado por las dudas y las angustias, Bernier se atreve a reivindicar la plenitud gozosa de aquello a lo que la naturaleza lo inclina: «Naturaleza manda. Obedece». Ello le conduce a momentos de plácida aceptación de sí: «Los tormentos íntimos, las crisis, el pesimismo, cesaron». Pero es siempre una tregua, no una paz definitiva. La batalla interna continúa, y puebla páginas de una belleza deslumbrante y de una hondura estremecedora, mientras se multiplican, incesantes, sus búsquedas, sus éxitos y sus fracasos, la clandestina persecución del placer prohibido, doble, triplemente perseguido…y, quizás por ello, excitante y turbulento. Luego, ese deseo irreprimible de carne masculina joven se analiza en una conciencia lúcida, se traduce en palabras, se culpabiliza o se perdona, se reivindica o atormenta, se condena o se acepta, en un incesante tejer y destejer que es la virtud esencial de este «Diario», escrito con una sinceridad que estremece, y un valor digno de encomio.

El Diario de Bernier está conformado por un conjunto de páginas autobiográficas que cubren el período que va de 1918 a 1947, es decir, desde los 7 a los 36 años. Los registros de los años infantiles, sobre todo en la aldea, son probablemente un añadido posterior, tardío, aunque de notable interés. Luego está el «diario de la guerra», guerra que Bernier cursó en el «bando nacional», no por opción, sino por obligación, porque, como a tantos, «lo cogieron». Cuando lo licencian, en junio de 1939, Bernier escribe: «Ahora vuelvo a Córdoba, mi Córdoba de los fusilamientos, de las prisiones y de la sangre. Y después de tantos años de luchar en el bando vencedor, vuelvo vencido como licenciado de un batallón de castigo». Nunca le perdonaron sus amistades liberales y republicanas de antes de la guerra. Su descarnada visión de la guerra (sobre todo en el frente de Teruel) estremece hasta a quienes ya están acostumbrados a leer sobre aquellas atrocidades.

El Diario de Bernier está conformado por un conjunto de páginas autobiográficas que cubren el período que va de 1918 a 1947, es decir, desde los 7 a los 36 años. Los registros de los años infantiles, sobre todo en la aldea, son probablemente un añadido posterior, tardío, aunque de notable interés. Luego está el «diario de la guerra», guerra que Bernier cursó en el «bando nacional», no por opción, sino por obligación, porque, como a tantos, «lo cogieron». Cuando lo licencian, en junio de 1939, Bernier escribe: «Ahora vuelvo a Córdoba, mi Córdoba de los fusilamientos, de las prisiones y de la sangre. Y después de tantos años de luchar en el bando vencedor, vuelvo vencido como licenciado de un batallón de castigo». Nunca le perdonaron sus amistades liberales y republicanas de antes de la guerra. Su descarnada visión de la guerra (sobre todo en el frente de Teruel) estremece hasta a quienes ya están acostumbrados a leer sobre aquellas atrocidades.

Pero también estremece -incluso más- la poderosa visión que nos transmite de la España de posguerra, aunque sólo sea como telón de fondo de sus aventuras y correrías amorosas. El bisturí de la guerra ha desangrado el tejido social, lo ha hecho jirones, y la represión de la posguerra deja, sobre todo entre las clases populares, un verdadero campo de ruinas en el que la lucha por la supervivencia da pie a escenas que Bernier captura con trazo demoledor: niños y adolescentes, huérfanos, que se prostituyen en los parques para poder comer, adultos muertos de hambre por las calles (y que suscirtan entre los bienpensantes y los adinerados el comentario de: «Están borrachos», sabiendo que es mentira)…

El Diario de Juan Bernier es, en todos los sentidos, una pieza singular, única, una joya literaria que faltaba, que ha necesitado más de medio siglo para que pudiera emerger a la luz, pero que ya podemos disfrutar, merced, entre otros, a la valentía de Editorial Pre-Textos. Esperemos que no sea necesario otro medio siglo para que el público y el planeta literario español acaben por reconocerlo.