Sabato: al final del túnel

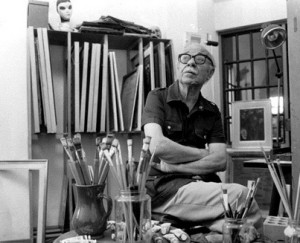

El pasado 30 de abril fallecía el escritor y ensayista argentino Ernesto Sabato, Premio Cervantes de las letras españolas. Le faltaban apenas dos meses para cumplir los cien años. Su vida resume las encrucijadas y dilemas esenciales del siglo XX. Su obra pervive y pervivirá como un faro que arroja una luz poderosa, lúcida y esclarecedora. Su último libro, en 2004, fue: «España en los diarios de mi vejez»

Nacido en 1911 en Rojas (provincia de Buenos Aires), hijo de inmigrantes italianos, pertenecientes a una minoría de origen albanés, Ernesto Sabato, en los últimos 25 años de su vida, fue estrechando cada vez más sus lazos, sus afectos y su sintonía con España. A ello contribuyó sin duda que en ese período recibió el Premio Cervantes, el Premio Menéndez y Peleyo, la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid y muchos otros galardones, académicos y universitarios. Pero, sin duda, eso no fue lo esencial. Lo esencial es que la recuperación de la democracia y la libertad en España (para alquien que vivió el hundimiento de la República española y el triunfo del fascismo como una verdadera catástrofe) le permitieron, al fin, entrar en contacto directo con el multitudinario público que en España le leía, le seguía y lo valoraba entrañablemente. Sabato fue un autor muy querido, muy respetado en España, un referente no sólo literario, o ensayístico, sino también, en cierto modo, ético, y no sólo para las generaciones que se forjaron intelectualmente desde los años 30 a los 60, sino incluso entre las actuales. No hace tanto que Sabato dio un último ejemplo de dignidad, de responsabilidad y de compromiso, al presidir, con 85 años, la Comisión que indagó los asesinatos, las desapariciones y las torturas de las Juntas militares argentinas: la Comisión de la verdad, que elaboró el informe «Nunca jamás». La entereza con que a esa avanzada edad afrontó aquel horror no fue sino una prueba más del coraje, la rectitud y la humildad con que el gran escritor argentino afrontó siempre la lucha por la libertad.

origen albanés, Ernesto Sabato, en los últimos 25 años de su vida, fue estrechando cada vez más sus lazos, sus afectos y su sintonía con España. A ello contribuyó sin duda que en ese período recibió el Premio Cervantes, el Premio Menéndez y Peleyo, la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid y muchos otros galardones, académicos y universitarios. Pero, sin duda, eso no fue lo esencial. Lo esencial es que la recuperación de la democracia y la libertad en España (para alquien que vivió el hundimiento de la República española y el triunfo del fascismo como una verdadera catástrofe) le permitieron, al fin, entrar en contacto directo con el multitudinario público que en España le leía, le seguía y lo valoraba entrañablemente. Sabato fue un autor muy querido, muy respetado en España, un referente no sólo literario, o ensayístico, sino también, en cierto modo, ético, y no sólo para las generaciones que se forjaron intelectualmente desde los años 30 a los 60, sino incluso entre las actuales. No hace tanto que Sabato dio un último ejemplo de dignidad, de responsabilidad y de compromiso, al presidir, con 85 años, la Comisión que indagó los asesinatos, las desapariciones y las torturas de las Juntas militares argentinas: la Comisión de la verdad, que elaboró el informe «Nunca jamás». La entereza con que a esa avanzada edad afrontó aquel horror no fue sino una prueba más del coraje, la rectitud y la humildad con que el gran escritor argentino afrontó siempre la lucha por la libertad.

La vida y la obra de Sabato son un perfecto microcosmos donde aparecen condensadas las grandes crisis, las grandes encrucijadas, las grandes contradicciones políticas y espirituales de casi todo el siglo XX (es decir, de ayer). A los 16 años (en 1927) dejó los estudios para ingresar en la Juventud Comunista, bajo el impulso poderoso que irradiaba la Revolución de Octubre y al calor de las luchas de un proletariado -el argentino- muy combativo. Pasó a la clandestinidad. Iba de un núcleo obrero a otro, a veces con la policía pisándole los talones, viviendo en una enorme estrechez. Pero a mitad de los años treinta empezaron las dudas, las diferencias. En Sabato siempre hubo un poso católico y un poso anarquista. Pero el problema crucial no era ese, sino uno que marcaría la historia del resto del siglo: la deriva de la revolución rusa. En 1935 el Partido le mandó a «purificarse» a Moscú. Casi por instinto, Sabato se tiró de aquel tren en marcha. En Bruselas, camino de la URSS, se «escapó» a París. Sabato no abandonó (ni entonces ni nunca) sus posiciones de izquierda, pero la persistencia de sus críticas a la URSS le valieron, en años sucesivos, muchos problemas y muchas críticas en Hispanoamérica hasta bien caído el muro de Berlín.

De regreso a Argentina, cursó estudios de Física-matemática en la universidad de La Plata. Y nada más doctorarse, por su brillantez, recibió una beca para trabajar en el Laboratorio Curie, en París. Era el año 1938. Pero el universo científico (entonces en un momento álgido, cerca ya de abordar la cuestión «nuclear») tampoco satisfizo las expectativas vitales de un todavía joven Sabato, que si bien se pasaba las mañanas enfrascado en los trabajos del laboratorio, consumía sus noches en los debates interminables de los surrealistas parisinos. Y al final «mister Hyde» -como él mismo dice en su estremecedor libro de memorias Antes del fin, Seix Barral, 1999- venció al doctor Jekyll. La extrema racionalidad físico-matemática sucumbió, en su espíritu, ante el empuje de la literatura, como única vía para hacer visible el antagonismo de luces y sombras, de bellezas y horrores, que dan cuenta de la la existencia humana.

De nuevo, tras esta segunda crisis, Sabato acaba regresando a Argentina, para recluirse esta vez, de forma definitiva, en la escritura. Tras dar algunas clases en la universidad, sólo para devolver los favores que creía deber a quienes apoyaron su carrera científica, Sabato abandona completamente el campo de la ciencia, con una valoración abiertamente negativa de la deriva cientifista y del predominio de la técnica en el universo humano impuesta por la marcha del capitalismo.

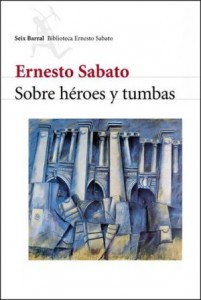

Esta ruptura con el universo «puro y racional» de la ciencia, su convicción de que los procesos de racionalización y modernización que impulsa el capitalismo son suicidas y su convicción de que el alma humana «total», no mutilada, es el escenario de un combate sin tregua en el que necesariamente se manifiestan fuerzas telúricas, iban a marcar su doble labor, por un lado, como lúcido ensayista (Uno y el universo, Hombres y engranajes, Apologías y rechazos, La resistencia…) y, por otro, como uno de los narradores de mayor impacto de la segunda mitad del siglo XX, con tres únicas obras: El túnel (1948, elogiada por Camus y Thomas Mann por la concisión y rigor con que narra la la implacable lógica de una obsesión homicida), Sobre héroes y tumbas (1961, una de las mayores novelas iberoamericanas del siglo XX y su gran obra maestra, con esa metáfora impresionante y demoníaca que es su «Informe sobre ciegos») y, por último, Abaddón el exterminador (1974, una novela de tinte autobiográfico con vasos comunicantes con sus dos obras anteriores, que fue premiada en 1976 como la mejor novela extranjera publicada en Francia).

Esta ruptura con el universo «puro y racional» de la ciencia, su convicción de que los procesos de racionalización y modernización que impulsa el capitalismo son suicidas y su convicción de que el alma humana «total», no mutilada, es el escenario de un combate sin tregua en el que necesariamente se manifiestan fuerzas telúricas, iban a marcar su doble labor, por un lado, como lúcido ensayista (Uno y el universo, Hombres y engranajes, Apologías y rechazos, La resistencia…) y, por otro, como uno de los narradores de mayor impacto de la segunda mitad del siglo XX, con tres únicas obras: El túnel (1948, elogiada por Camus y Thomas Mann por la concisión y rigor con que narra la la implacable lógica de una obsesión homicida), Sobre héroes y tumbas (1961, una de las mayores novelas iberoamericanas del siglo XX y su gran obra maestra, con esa metáfora impresionante y demoníaca que es su «Informe sobre ciegos») y, por último, Abaddón el exterminador (1974, una novela de tinte autobiográfico con vasos comunicantes con sus dos obras anteriores, que fue premiada en 1976 como la mejor novela extranjera publicada en Francia).

En 1999 Sabato resumió breve y apasionadamente lo fundamental de su encrucijada vital y de sus convicciones en un extraordinario librito, que es una magnífica introducción a Sabato más que unas memorias al uso: Antes del fin (Seix Barral). Sus ideas fundamentales sobre la tarea del escritor y el papel de la literatura están perfectamente reflejadas en un ensayo de 1963: El escritor y sus fantasmas. Dos libros imprescindibles para conocer de cerca a Sabato, un escritor al que bien se podría calificar como una luz en medio de la devastación.